美白常见成分选手—脱氧熊果苷

03/18/2025 14:16:28

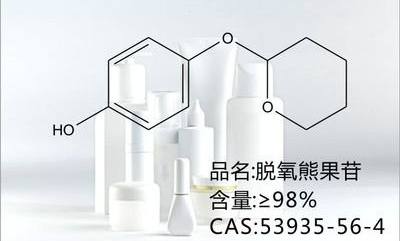

脱氧熊果苷(Deoxyarbutin)

(一)基本信息

【别名】对-(四氢-2H-吡喃-2-氧基)苯酚;脱氧熊果甙;4-[(四氢-2H-吡喃-2-基)氧基】苯酚;4-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol;D-Arbutin

【分子式】C11H14O3

【相对分子质量】194.23

【CAS号】53936-56-4

化学结构式

理化性质

脱氧熊果苷为白色或类白色粉末,其熔点为84~88℃,不溶于水,可溶于乙醇、油脂。

(二)脱氧熊果苷的美白机理

游离的酚羟基团、分子的疏水性和抗氧化能力,对于与酪氨酸酶的活性中心结合至关重要。酚羟基对位上的吸电子基团的取代,可增加与酪氨酸酶的结合能力,并提高该物质的抗化性,可以有效抑制酪氨酸酶的活性。单酚基化合物对酪氨酸酶通常表现竞争性抑制,并且对位的抑制强度明显高于邻位或间位。

脱氧熊果苷的母体化合物是熊果苷,它是黑素前体L-酪氨酸的结构类似物。熊果苷分子中酚羟基对位的糖苷键由于其极性高,可能不能很好地与活性位点双原子铜周围的疏水性蛋白质结合,因此熊果苷不是很有效的酪氨酸酶抑制剂。此外,非极性酚类具有更好的渗透性,而熊果苷的糖苷键部位亲水性好,难以进入酪氨酸酶的疏水性区域。因此,通过减少分子中羟基的数量来增加疏水性,最后通过用更疏水的吡喃基团取代糖部分熊果苷就被化学修饰成脱氧熊果苷,其缩醛基团还赋予了更强的抗氧化性。

脱氧熊果苷对酪氨酸酶的抑制作用明显优于其他美白活性剂,很少的使用量即可呈现出美白亮肤效果。脱氧熊果苷在体外对蘑菇酪氨酸酶的活性具有明显的抑制作用,C为17.5umol/L,K为21.6umol/L,抑制效果呈现剂量依赖性地抑制,其K比氢醌低10倍,比 -熊果苷低350倍;脱氧熊果苷在深色(高酪氨酸酶活性)和浅色(低酪氨酸酶活性)的黑素细胞中均表现出强烈的抑制效果,IC分别为57.5μmol/L和104.7μmol/L。对黑素细胞的酪氨酸羟化酶活性呈现剂量依赖性地抑制;脱氧熊果苷在黑素细胞数量上表现出剂量依赖性降低,主要表现在抑制黑素细胞的增殖而不是促进黑素细胞的凋亡。

Antonio等人计算模拟了β-熊果苷和脱氧熊果苷如何与酪氨酸酶的活性中心结合和相互作用。它们的酚羟基通过氢键和静电作用与酪氨酸酶活性中心结合,在计算模拟结合过程中它们显示出非常不同的构型。脱氧熊果苷的氧杂环紧密地结合在活性位点的空腔,与活性中心的残基距离半径更近,排出了腔体内更多的水分子;而 B-熊果苷的吡喃环更多地暴露于外部,糖苷上的羟基被更多的水分子包围,这点符合与它们之间极性差异的预期。

人类皮肤黑素细胞的测试结果,在保持95%细胞存活的情况下,使用的脱氧熊果苷安全浓度可以是氢醌的4倍以上,这表明脱氧熊果苷对黑素细胞的毒性比氢醌小很多,安全性大大提高。另外,针对人类皮肤角质细胞及纤维母细胞所做的实验表明,脱熊果苷对细胞的毒性比氢醌小很多。尤其值得一提的是,在抑制黑素形成的效力上,与氢醌相比,脱氧熊果苷在比较低的浓度情况下就可以达到比高浓度的氢醌还要优越的效果

脱氧熊果苷抑制酪氨酸酶活性的可逆性良好,对黑素生成的抑制作用是完全可逆的。当停止使用脱氧熊果苷后,皮肤内黑素细胞的酪氨酸酶作用及黑素含量会慢慢恢复,这表示脱氧熊果苷不会引起黑素细胞的毒杀作用,可以使黑素细胞维持正常的生理作用,安全性好。Fang Miao等人研究对比了脱氧熊果苷和氢醌在亚细胞水平上的毒性和皮肤增白功效。首先,将棕色豚鼠的背部皮肤剃毛并反复暴露于单频准分子光(MEL)照射,致使皮肤色素沉着,随后用乳膏基质(b,空白对照),3%H0(c),5%HQ(d),10%熊果苷(e),10%脱氧熊果苷(f)给予照射部位10d的局部治疗(图4-12)。结果显示脱氧熊果苷明显减少豚鼠皮肤中的黑素颗粒。效果与氢醌相当。进一步表征两种化合物是否在体内诱导黑素小体膜损伤,发现在脱色的皮肤中发现5%HQ(d)组的皮肤黑素小体膜明显破裂,而在用脱氧熊果苷处理的皮肤中几乎观察不到对黑素小体膜的可辨别的损伤。

(三)脱氧熊果苷的使用

脱氧熊果苷具有优异的美白效果,但是其性质较不稳定,对水性介质和光照均比较敏感在水性介质中容易降解变色,即使是少量的水,放置后也会变红而后深棕色:在水溶液中不耐热,容易分解出氢醌。因此,传统的水剂和水包油剂型不适宜使用脱氧熊果苷。有报道称脂质体技术和无水乳剂可以延缓脱氧熊果苷的降解,提高产品稳定性。